技术摘要:

本发明公开了一种气体轴承的离心压缩机和制冷系统,涉及压缩机技术领域。该离心压缩机的轴系是包含电机转子、轴的组件和叶轮等组成,轴系的径向承载和对中以及双向轴向承载和对中依靠以上气体轴承,当轴系转动起来后,不会发生任何机械干摩擦,即气体轴承式离心压缩机 全部

背景技术:

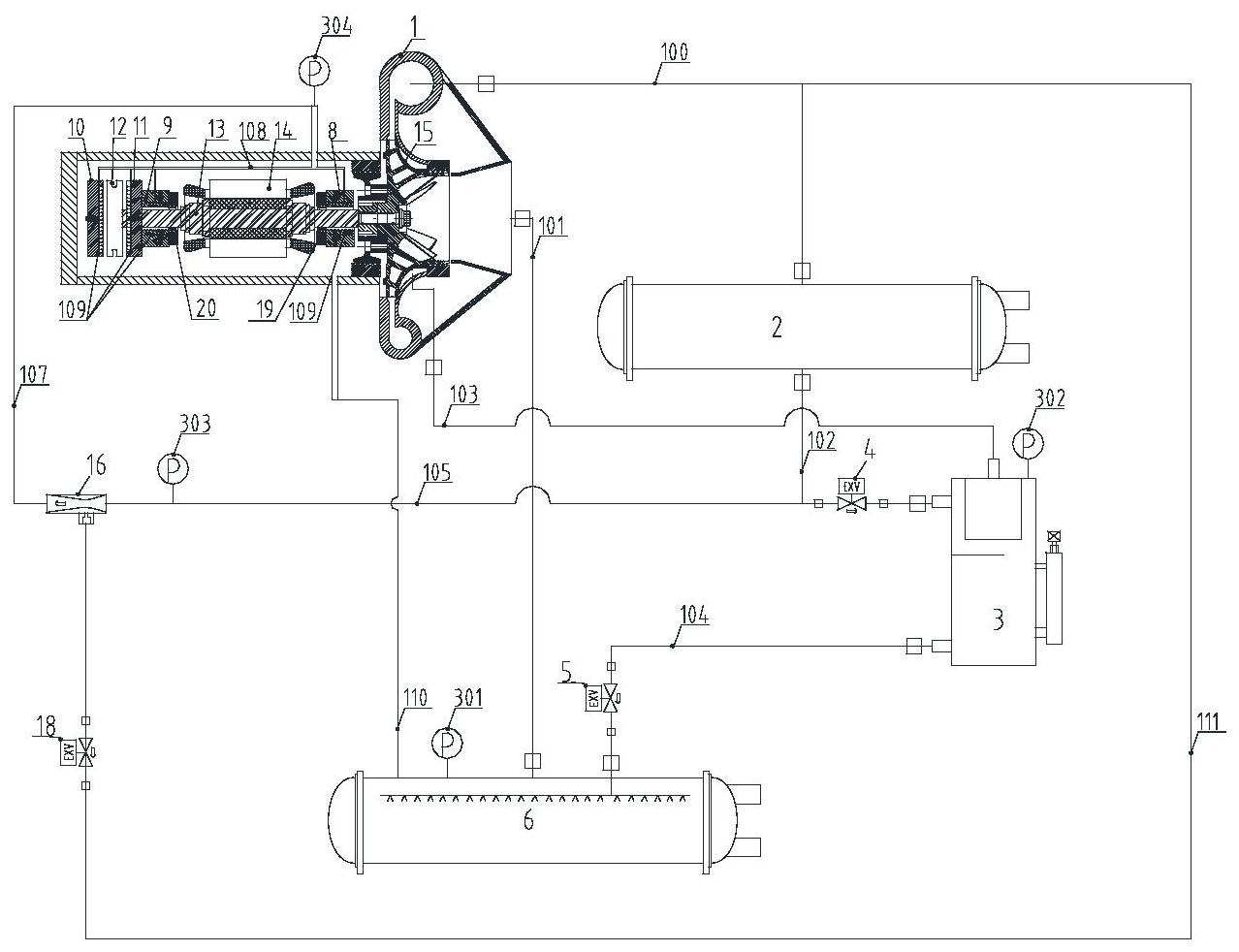

气体轴承已有应用于制冷系统的离心压缩机的设计中,气体轴承可以带着陆轴 承,例如波纹式着陆轴承,滚珠着陆轴承,耐磨衬套等,当轴系转动之前以及刚开始转动到 低速时,压缩机和制冷系统尚未建立足够大的高低压差,带波纹片支撑的耐磨轴承衬套等 着陆轴承和转动的轴之间存在机械干摩擦相对转动,当离心压缩机的轴系转动速度逐渐增 大,离心压缩机建立了足够大的高低压差后,那么从压缩机高压排气侧排除的制冷剂气体 的一部分会被引入到气体轴承的气流通道内,就会产生了足够大的气浮力,将轴系悬浮起 来,此时气体轴承的气浮力就提供给离心压缩机的轴系足够的径向支撑力和轴向支撑力。 气体轴承可以不带着陆轴承,气体轴承没有设计耐磨轴承衬套允许低速轴系转动 的干摩擦运行。任何时候轴承和轴之间都是有一层气膜产生气浮力,将轴系支撑托举提来, 因此,制冷系统需要配备有一个气体泵,离心压缩机启动之前,从制冷系统的高压侧抽取气 体并通过气体泵加压后引入到气体轴承的气流通道内,高压气体在轴和轴承之间形成的稳 定的高压气膜以提供给离心压缩机的轴系足够的径向支撑力和轴向支撑力。 气体轴承和油膜轴承的原理都是一样的,都是高压动压油膜或高压动压气膜轴承 设计。高压供油进入到轴承或高压供气进入到轴承,形成稳定的动压油膜或气膜,动压油膜 的厚度,止推轴承的油膜面楔形角,径向轴承的油膜环楔形角,轴或轴承的偏心角和偏心 率,油膜的刚度和阻尼具有自适应的稳定特性,保证轴系的稳定承载和运行。动压轴承应用 于离心压缩机和制冷系统中,由于运行工况的变化导致排气压力和吸气压力波动,变工况 偏离设计工况运行;同时由于空调负载的变化,压缩机需要卸载降低转速,变负载偏离设计 工况运行;变工况和变负载的运行,产生的轴向径向载荷(针对径向轴承)和轴向载荷(针对 止推轴承)处于随时变化中,此时气膜或油膜厚度、油膜或气膜面楔形角、油膜或气膜环楔 形角、轴心相对于轴承中心的偏心角和偏心率都会变化,气膜和油膜的刚度和阻尼也会变 化,以自动地适应载荷的变化,保持轴系的稳定运行。 为了实现高压动压油膜轴承设计或高压动压气膜轴承设计,确保稳定可靠的轴承 的轴向承载力力和径向承载力,在轴承和轴之间形成稳定刚度和阻尼的油膜或者气膜;必 须恒定的控制供油压差或者供气压差,必须恒定地控制供气温度和供油温度。所以对于动 压油膜轴承设计的离心式压缩机,在供油压力和油槽压力之间设定供油压差控制,通过改 变油泵的供油油量来保证稳定的供油压差,例如270-300kPa的供油压差,45℃-55℃的供油 稳定,因此需要油冷,油加热等装置来保证。 对于气体轴承来说,现有的技术方案有以下几个问题: (1)气体轴承的供气源是直接从制冷系统的排气压力高压侧、经济器中间压力侧、或者 蒸发器低压压力侧抽取气体,然后通过气体泵加压后泵入气体轴承,气体比热容和惰性较 4 CN 111608929 A 说 明 书 2/6 页 小,供气气体的温度、压力、流量得不到恒定控制的;因为气体的温度、压力、流量的波动比 液体的波动大得多,进气状态不稳定极易导致出气状态不稳定。 (2)一些设计上,气体泵仅在启动和启动后建立压差的某段时间内运行,一旦压缩 机启动后,制冷系统的运行稳定,高低压差稳定后,气体泵并不投入运行,此时引入到气体 轴承的气体量、气体温度和压力都是随着制冷系统的运行工况和负载变化的,那么气体动 压轴承的运行并不稳定,导致可靠性和稳定性和自适应性的诸多问题。 (3)气体的密度较低,容积流量小,当气体泵的入口压力和流量变化较大时,气体 泵通过改变转速和流量,气体泵的排气压力控制并不稳定,受到背压的影响;一旦吸入口的 流量较小,背压较高,无论改变气体泵的运行,排气压力会出现周期性的波动和回流; (4)气体的密度较小,有时候需要配置体积较大的气体泵来实现大流量的气体的增压, 导致机组的管路和体积变大,经济型较差。

技术实现要素:

本发明针对上述技术问题,克服现有技术的缺点,提供一种气体轴承的离心压缩 机和制冷系统。 为了解决以上技术问题,本发明提供一种气体轴承的离心压缩机和制冷系统。 采用动压气体轴承应用于半封闭式或者开启式离心式压缩机系统,半封闭式离心 压缩机是内置有电机和电机冷却系统,开启式离心式压缩机是不内置电机。 从制冷系统的高压冷凝器出口的储液罐或者高压液相管路引出一小部分过冷的 制冷剂液体,经过文丘里节流器16,制冷剂液体小部分闪发为制冷剂气体,形成高速的制冷 剂气液混合物,此过程压力略有降低,但气液混合物的流速显著提升,有助于气液混合物均 和混合,最终流经各气体轴承上密集分布加工的数个高压喷嘴供气气孔109,气液混合物节 流降压,制冷剂液体经高压喷嘴供气孔109进一步闪发为气体后,形成高速气流,在径向轴 承8和轴13之间形成高压高速环面楔形动压气膜,在止推轴承10和止推套环12之间形成高 压高速平面楔形动压气膜,实现气体轴承的承载。 利用制冷剂液体的闪发来实现最终的气体供气,最终的高速气流是混合有雾化的 液滴的,所以设计的环面楔形动压气膜或者平面楔形动压气膜内有液体,我们知道,在制冷 系统的压力运行范围内,液体的密度大于气体密度的20倍以上,液体的质量组分百分比,我 们称之为干度,液体的体积组份百分比,我们称之为空泡份额,二者差别很大。动压气膜内 带有2-5%质量组份的雾化液滴时,那么气体的质量组份即为98%-95%,由于液体和气体密度 的差异,此时气体的体积组份将为99%以上,每次闪发后气体占据绝大多数的体积空间,导 致单位流通截面积的流速显著的提高,流速的提高有助于气体和液体的均匀混合以及液体 雾化为弥散的均匀微小颗粒的液滴形态。这就是为什么我们称之为雾化液滴,其体积占比 很小,弥散于液膜中,整体还是高压高速动压气膜。气体轴承的设计,就要考虑带弥散雾化 的少量的制冷剂液滴后的动压气膜,如气膜厚度,通常为50um,动压气膜的压力分布,环面 和平面楔形角等物理参数的设计,可以保证气膜具有足够的刚度实现轴承的径向承载和轴 向承载,同时具有足够的阻尼来实现高速稳定吸收不稳定振荡和瞬态动载。 除了从高压储液罐或者液相管路引出液体进行闪发,对于带经济器的制冷系统, 也可以从经济器的液相管路,如附图2举例,带闪蒸式经济器3,从经济器底部的液相管路引 5 CN 111608929 A 说 明 书 3/6 页 出液体,然后通过液体的闪发实现最终的气体轴承的供气,这个好处是,制冷系统的高压和 低压受环境工况的影响,会始终处于变化,通过控制系统,如控制一级节流膨胀阀4和二级 节流膨胀阀5可以保持一个比较稳定中间压力,那么气体轴承的供气压力也会始终保持稳 定。这是比从高压液相管路引出液体的优势,当环境温度变化,高压也会有较大的波动,直 接反应到气体轴承的供气压力也处于波动中。 进一步的,采用更加可控的方法控制气体轴承的供气压力和流量稳定,正如高压 动压油膜轴承保证供油压差和流量、温度始终保持在某个区间一样,我们从压缩机排气压 力侧通过气体增压引射管路111,引出高压气体,通过气体增压引射流量调节阀18调节流量 和压力后进入到引射器16,此时的文丘里节流器被替换为引射器。管路111的压力是大于气 体轴承的供液管路105的压力的,二者的压差为换热器的压降(针对从高压储液罐和高压液 相管路引液体的设计)或者高压和中压的压差(针对从中压经济器液相管路引液体的设 计)。当控制系统检测到供气压差不足时,通过调节阀18可以调节引射泵液的高压气体的流 量,引射器16的作用也是通过高压气体的泵液作用,将供液管路105中的液体增压吸入到引 射器16中并连通高压气体一起进入到气体轴承的供气回路107,供气回路107的气体和液体 的流量以及压力都得到提升,保证气体轴承的供气压差稳定在某个范围内,通过调节阀18 的线性调节作用,可以做到精确的供气压差控制。 进一步的,制冷剂液体流经小型液体泵7加压后经过文丘里节流器闪发为制冷剂 液体和气体的混合物,由于制冷剂气体的闪发,气体和液体的混合物的流速增加并混合均 匀,再被引入到气体轴承,包括气体径向轴承和气体止推轴承的主供气通道内,再经过周向 和轴向布置的无数个给定直径尺寸的微小的密布的供气通道口,制冷剂液体和气体会进一 步的全部闪发为制冷剂气体,气体充满轴和轴承的间隙空间内,形成的气膜起到了轴承承 载作用。对于水冷空调机组,当蒸发温度6℃,冷凝温度40℃,在冷凝温温度下,制冷剂液体 的密度是气体密度的25倍,气体轴承运行所需要的气体质量流量和气体供气压力,液体泵 设计容积流量仅为气体泵的4%,液体泵的体积小,结构紧凑,液体增压效果好,供气压差越 大,气体轴承的承载力也会更大。 液体泵7可以是容积式液体泵,如齿轮泵,也可以是速度型液体泵,如离心泵。液体 泵的扬程比较稳定,可以通过旁通阀和变频控制来保持泵出液体的压力,液体直接冷却效 果好,长时间内运行稳定,噪声和振动都较小;气体泵可以是离心泵或者活塞泵,体积较大, 出口气体脉动较大,泵本身的冷柜较差,噪声和振动都较大。相比采用液体泵加压,然后气 化来提供气体轴承的供气,其供气流量和供气压力会更加稳定可靠。当制冷系统的运行工 况变化,例如冷凝压力波动,压缩机的负载变化,吸入的液体量和液体压力,通过液体泵的 调节,出口压力和流量会保持稳定,有助于而稳定的控制气体轴承的载荷。 对于带中间经济器的制冷系统设计,从中间压力的经济器,例如闪蒸式经济器底 部抽取一小部分的中间压力的制冷剂液体,流经液体泵加压后经过文丘里节流器闪发为制 冷剂液体和气体的混合物,由于制冷剂气体的闪发,气体和液体的混合物的流速增加并混 合均匀,再被引入到气体轴承,包括气体径向轴承和气体止推轴承的主供气通道内,再经过 周向和轴向布置的无数个给定直径尺寸的微小的密布的供气通道口,制冷剂液体和气体会 进一步的闪发为制冷剂气体,并带弥散雾化的少量的制冷剂液滴,气体充满轴和轴承的间 隙空间内,形成的气膜起到了轴承承载作用。 6 CN 111608929 A 说 明 书 4/6 页 制冷系统带液体泵7和气体增压引射回路111。可以实现更稳定和可靠的气体轴承 的供气压差控制和稳定运行。当采用带液体泵的设计时,可以直接从蒸发器的底部液相区 域引出低压的制冷剂液体,并经过液体泵7的液体增压和气体增压引射回路111,将低压的 制冷剂提升到较高的制冷剂压力后,实现气体轴承的供气。这种设计类似于高压动压油膜 轴承的设计,油槽的压力通过平衡管平衡到低压的蒸发压力侧,通过油泵的作用,将低压的 润滑油提升到较高的压力后,实现油膜轴承的供油,供油压差即为供油压力和蒸发压力的 差值,这样由于制冷系统的控制目标是保持冷冻水的出水温度稳定,也就是蒸发压力稳定, 那么油槽的压力始终比较稳定,不会出现较大的稳定,油泵前的压力较低,整个管路也可以 按照低压压力来设计。采用低压液体引射或者泵引液的设计,从控制角度看也会较为稳定。 在离心压缩机启动前的一段时间和压缩机停机后的一段时间内,制冷系统内部是 平衡的压力,略高于运行时的蒸发压力,此时从冷凝器液体区,液相管路或者闪蒸式经济器 底部液体区、蒸发器底部液体区,引出制冷剂液体加压后,供气给到气体轴承,在轴系转动 之前,气体轴承将轴系托举并径向对中和轴向对中。对于采用图1和图2设计的气体轴承的 供气系统,那么气体轴承需要带着陆轴承,着陆轴承可以是气体冷却和润滑的陶瓷滚珠轴 承,带波纹耐磨轴承,着陆轴承的径向间隙略小于气体轴承的径向间隙,主要承担从启动压 缩机并运行在低速直至制冷系统的建立了一定的高低压差,这段时间的着陆轴承承担大部 分的轴系支撑,而气体轴承逐步的提高承载力,当气体轴承的承载力实现完全的轴系的轴 向对中和径向队中后,轴系和着陆轴承之间的机械接触完全断开。 一旦压缩机启动,高低压差逐渐建立,此时液体泵的吸入压力逐渐提高,为了保持 出口压力稳定,液体泵7的运行频率逐步降低,气体增压流量调节阀18以稳定运行。同时,由 于高低压差的逐步建立,此时的轴系的轴向力也会逐渐增大,液体泵7的频率自适应的调 整,以及调节阀18的流量和压力自适应的调节,以提供给轴承更高的气体压力和更高的止 推轴承承载力。当喘振发生时,轴系的反向轴向力会快速增大,更快的液体泵的频率变化可 以适应这一运行。 本发明的有益效果是: (1)本发明中,由于制冷系统的控制目标是保持冷冻水的出水温度稳定,也就是蒸发压 力稳定,那么油槽的压力始终比较稳定,不会出现较大的稳定,油泵前的压力较低,整个管 路也可以按照低压压力来设计。采用低压液体引射或者泵引液的设计,从控制角度看也会 较为稳定; (2)本发明中,环面和平面楔形角等物理参数的设计,可以保证气膜具有足够的刚度实 现轴承的径向承载和轴向承载,同时具有足够的阻尼来实现高速稳定吸收不稳定振荡和瞬 态动载; (3)本发明中,制冷系统的运行工况变化,例如冷凝压力波动,压缩机的负载变化,吸入 的液体量和液体压力,通过液体泵的调节,出口压力和流量会保持稳定,有助于而稳定的控 制气体轴承的载荷; (4)本发明中,当环境温度变化,高压也会有较大的波动,直接反应到气体轴承的供气 压力也处于波动中。 7 CN 111608929 A 说 明 书 5/6 页 附图说明 图1为制冷系统的流程图-高压压力液相管路引出液体并带气体增压; 图2为制冷系统的流程图-中压压力液相管路引出液体并带气体增压; 图3为制冷系统的流程图-高压压力液相管路引出液体并带液体泵; 图4为制冷系统的流程图-中压压力液相管路引出液体并带液体泵; 图5为制冷系统的流程图-高压压力液相管路引出液体并带液体泵和气体增压; 图6为制冷系统的流程图-中压压力液相管路引出液体并带液体泵和气体增压; 图7为制冷系统的流程图-低压压力液相管路引出液体并带液体泵; 图8为制冷系统的流程图-低压压力液相管路引出液体并带液体泵和气体增压; 图9为气体止推轴承面楔形动压气膜和压力梯度分布; 图10为气体径向轴承环面楔形动压气膜和压力梯度分布; 图11为气体轴承的离心压缩机结构布局图布; 图12为着陆轴承的结构图。 其中:1-离心压缩机 2-冷凝器 3-闪蒸式经济器 4-一级节流膨胀阀 5-二级节流 膨胀阀 6-蒸发器 7-液体泵 8-叶轮端气体径向轴承 9-非叶轮端气体径向轴承 10-止推 轴承 11-反向止推轴承 12-止推套环 13-电机或转子轴组件 14-电机定子 15-叶轮 16- 文丘里节流器 17-单向阀 18-气体增压引射流量调节阀 19-叶轮端着陆轴承 20-叶轮端 着陆轴承100-排气管路 101-吸气管路 102-冷凝器出口液相管路 103-经济器气相管路 104-经济器液相管路 105-气体轴承供液总管106-液体泵排液总管 107-气体轴承供气总 管 108-轴承供气分配管路 109-各气体轴承的高压喷嘴供气气孔 110-气体轴承回气总管 111-气体增压引射管路 112-蒸发器引液管209-止推轴承面楔形气膜 211-径向轴承压力 梯度分布 212-径向轴承压力梯度分布 213-径向轴承环楔形动压气模 214-径向轴承高压 供气喷嘴301-蒸发压力传感器 302-中间压力传感器 303-供液压力传感器 304-供气压力 传感器。