技术摘要:

本发明提供了一种利用扫描雷达调整软融带形状的方法,其特征在于包括以下步骤:在一定时间段内多次采用扫描雷达获取料面形状以计算下料速度分布,采集高炉运行参数并获取对应的下料速度分布以形成样本库;通过对高炉运行参数进行模式识别,获取软融带分布模式;通过对 全部

背景技术:

高炉中炉料从炉顶装入炉内后,炉料呈分层分布,高炉下部鼓入的热风(1000- 1280)℃和焦炭作用,一方面C CO2=2CO,另一方面放出大量热量,高温煤气在上升过程中 一方面加热炉料,另一方面CO和炉料中的铁氧化物发生化学反应,将铁还原出来,同时生成 大量炉渣,在这个过程中下部炉料的变化会产生一定的下部空间,上部炉料在重力、摩擦力 作用下逐渐下降,以满足高炉冶炼的顺利进行。 高炉冶炼过程中焦炭不会发生融解,仅仅是由于摩擦、熔损反映侵蚀,其粒度会逐 渐变小,矿石在下降过程中其形态会发生变化,随着温度升高,一方面和CO反应,另一方面 逐渐软化、滴落,矿石从开始软化到开始滴落的空间构成了一个矿石软化带,这个软化带的 位置、形状、变化对高炉内部的气流分布、还原、传热、高炉运行的连贯、安全运行至关重要。 从本质上讲,高炉内部的温度场分布决定了高炉软融带的形状和位置,高炉的布 料分布决定了炉内矿焦比的分布,从而决定了炉内气流的分布,不同的气流分布会造成不 同的温度场分布,最终是布料决定了软融带形状、位置,决定了高炉的运行状况,也就是说 通过调整炉料在炉喉的分布状态,控制炉料在炉内的下落位置、厚度、粒度分布将直接决定 软融带分布。 用精准的布料及时准确地控制软融带的形状、位置,调节软融带的状态变化就是 高炉操作的核心问题之一。 文献1“杨天钓、吴鏗、李安宁、汤清华,光导纤维内窥镜在研究高炉冶炼中的应用, 钢铁,1988年第11期,Vol.23,No.11,P59-63”中指出光导纤维内窥镜技术在日本、欧洲取得 很大进展,该技术用于研究高炉冶炼过程,稳重介绍了风口循环区、炉腹、炉身及软融带的 水平或垂直探管采用光纤内窥镜的设备特性及观测结果,指出应用这一技术对于研究高炉 下料规律、炉料还原过程、软融带的性态及高炉热状态的广阔前景。 文献2“Shinjiro WAKURI“, Development of Cohensive Zone Control System for No.2Blast Furnace at OITA Works”,Ironmaking Conference Proceedings,1980, P112~120。”中着重软融带控制技术,利用计算机软件技术,建立高炉软融带数学模型,模 拟其实际工况.其原理是根据高炉特有的检测手段和生产操作参数,按炼铁理论建立特定 的数学模型。 文献3“Jeong Whan Han,Jeong Ho Lee and Young Keun Suh,“Evaluation of Heat Flux Through Blast Furnace Shell with Attached Sensors”,Ironmaking Conference Proceedings,1996,P223~228。”中利用传感器测量了高炉生产过程中炉壳所 遭受的热冲击的状况,计算了不同鼓风参数、不同布料制度下高炉软融带的变化,研究发现 高炉异常时炉墙处的热负荷变化剧烈,对炉料软融及分布有很大影响,该技术依托于直接 4 CN 111575421 A 说 明 书 2/10 页 测量技术的进步,随着高炉状态的运行,一旦大渣皮脱落,会造成测温电偶直接暴露在炉内 高温气氛中造成测温电偶的损害,这种方法只适合测定少量的点,测量设备日常维护工作 量大,但检测精度比用数学模型的方法要高一些。 文献4“H .Saxen,L .Lassus,M .Seppanen,“Pattern recognition and classification of blast furnace wall temperatures”,Ironmaking and Steelmaking,2000,Vol.27,No.3,P207~212。”中利用模式识别技术对高炉冷却壁上安装 的电偶温度测量数据进行了模式识别,通过将每段的测量结果取平均值,高炉纵向5-6个温 度构成一个炉型表征样本,该技术可以评估高炉炉型的变化情况,但并不能直接评价软融 带的变化,也就不能直接反应高炉内部的温度场分布状况。利用模式识别技术评估炉型变 化,投资省,但要直接评定软融带变化,需要总结炉型变化和软融带之间的关系,总结经验, 寻找出规律。 文献5“汪政富、杨天钓、倪学梓,高炉煤气运动的二维数学模型,钢铁,1993年第8 期,Vol.28,No.8,P1-7”中给出了高炉煤气运动的二维不均匀分布的数学模型,总结了高炉 开炉实例及模拟实验规律,得出炉内炉料粒度及空隙度等参数的确定方法。本模型可解析 炉料矿焦比、料层透气性等对调节高炉气流分布的作用,毡可模拟各种类型的软融带性态 与气流分布的关系及风口水黝煤气流的原始分布。 文献6“X.F.DONG,A.B.YU,S.J.CHEW,and P.ZULLI,Modeling of Blast Furnace with Layered Cohesive Zone,METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B,VOLUME 41B,APRIL 2010,P330-349”中利用数学模型描述了高炉内部动量传输、热量传输、质量传 输及化学反应现象,可以定量计算高炉中的还原度、还原气体及炉料浓度、气体及固体温度 等,文中着重讨论层状、同性及异性非层状软融带对模拟结果的影响,结果表明不同的处理 会导致软融带内部及边缘出现不同的流体流动及热化学现象。 文献7“Tatsuya Kon,Shungo Natsui,Shohei Matsuhashi,Shigeru Ueda ,_Ryo Inoue,and Tatsuro Ariyama,Influence of Cohesive Zone Thickness on Gas Flow in Blast Furnace Analyzed by DEM-CFD Model Considering Low Coke Operation,steel research int.84(2013)No.11,P1146-1157.”中指出高炉中燃料总量的减少恶化了高炉透 气性,布料的优化有助于改善高炉透气性,特别是对减少软融带厚度有效果,本文中用DEM- CFD方法研究了软融带厚度对气流和压降分布的影响,讨论了低焦比情况下薄软融带结构 对气流及透气性的影响,减少软融带厚度可以显著改善透气性,这就为用布料调剂软融带 形状、位置提供了理论参考。 文献8“X.F.Dong ,D.Pinson,S.J .Zhang ,A.B.Yu,P.Zulli,Gas-powder flow in blast furnace with different shapes of cohesive zone ,Applied Mathematical Modelling 30(2006)1293–1309”中指出高煤比情况下大量未燃煤粉的富集将严重恶化高 炉透气性、降低高炉操作效率,所以在不同软融带形状下研究高炉内未燃煤粉行为至关重 要,文中主要研究了软融带形状对粉体流动及富集的影响,计算结果显示未燃煤粉容易富 集在W型软融带下部及倒V型软融带上部,薄的软融带利于未燃煤粉的流动。 文献9“桂卫华;杨贵军;蒋朝辉等,中南大学,多源信息融合确定高炉软熔带根部 位置的方法,申请(专利)号:CN201310625743.3。”。该专利提供了一种软融带计算方法,但 没提供调剂方法。 5 CN 111575421 A 说 明 书 3/10 页 文献10“杨志荣;王红斌;何小平,山西太钢不锈钢股份有限公司,高炉软熔带根部 位置的确定方法,申请(专利)号:CN201010580908.6。”该发明可以将软融带的位置准确到 0.2~1.5m范围内,但同样仅仅提供了一种软融带计算方法,没提供调剂方法。 如文献1-10中所示,上述文章从理论上验证了软融带在高炉操作过程中的重要 性,也发现布料优化直接决定了软融带的形状、位置,软融带决定透气性、决定未燃煤粉的 传输及富集,影响高炉气流分布,从而决定高炉生产效率,尽管这些知识能够获得,但怎样 用布料来调剂软融带形状、位置,上述文章中都没有涉及,主要是不知道布料的分布状况, 用布料调剂不能形成闭环。

技术实现要素:

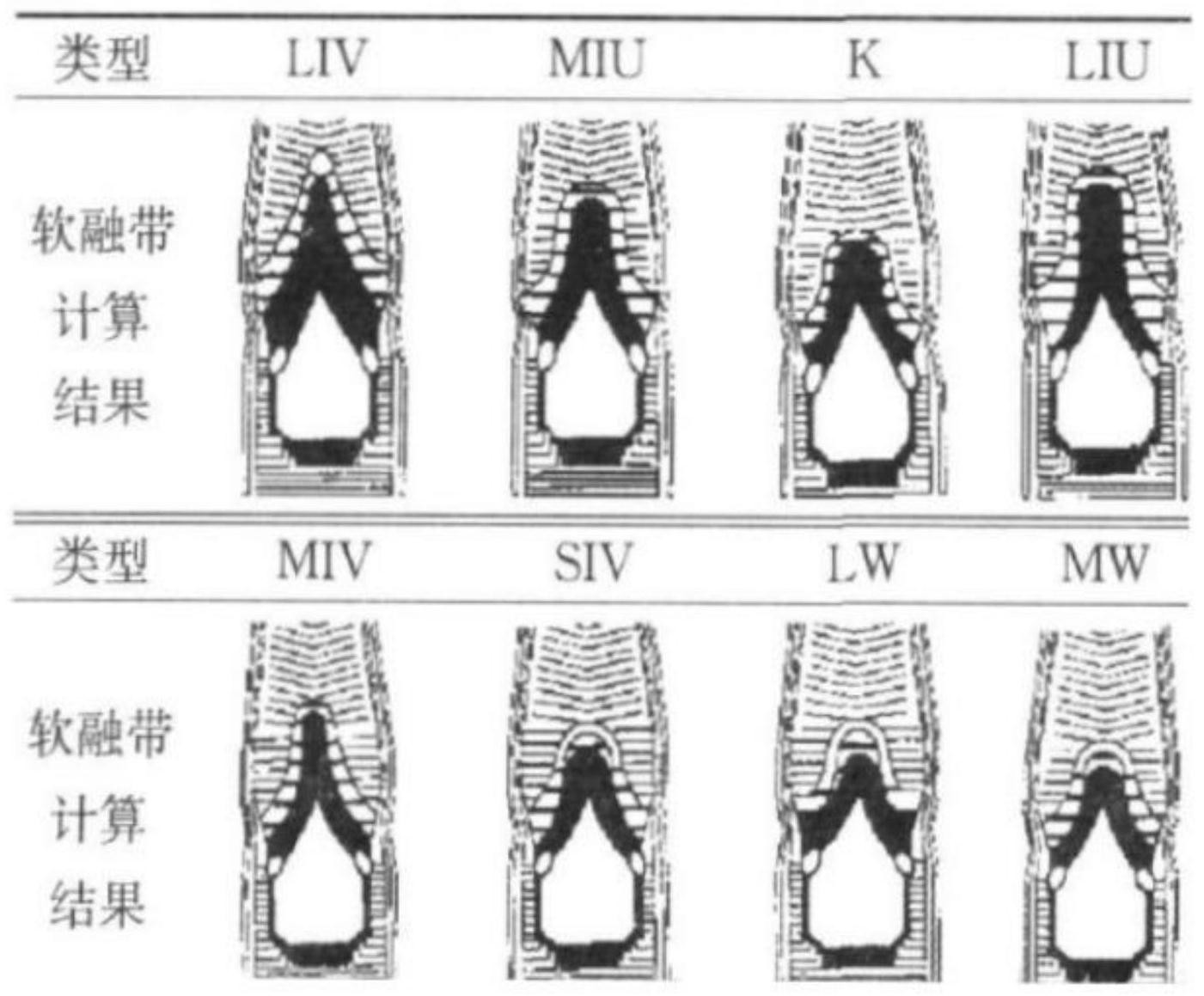

本发明的目的就是针对现有技术的缺陷,提供一种利用扫描雷达调整软融带形状 的方法,有效维持高炉炉内气流的合理分布,维持高炉稳定。 本发明提供了一种利用扫描雷达调整软融带形状的方法,其特征在于包括以下步 骤: 在一定时间段内多次采用扫描雷达获取料面形状以计算下料速度分布,采集高炉 运行参数并获取对应的下料速度分布以形成样本库;通过对高炉运行参数进行模式识别, 获取软融带分布模式;通过对下料速度分布进行积分计算实现下料速度模式识别;根据高 炉运行参数确定下料速度模式和软融带分布模式的最佳配合,确定下料速度、软融带表征 参数的最佳操作范围;比对当前高炉状态和最佳操作范围,确定软融带调整方式。 上述技术方案中,具体包括以下步骤: 采用6-8个月的下料速度分布数据、冷却壁高温点数、冷却壁温度监测点位置、冷 却壁温度波动数据构建软融带评估样本库; 对冷却壁高温点数、冷却壁温度监测点位置、冷却壁温度波动数据进行模式识别 构成为软融带表征参数模式; 对料面中心和边缘的下降速度分布进行积分处理,获得下料速度模式; 根据高炉指标变化、透气性指数、下料指数、熔损反应碳量、CO、CO2、热负荷作为评 判标准,找到下料速度模式和软融带表征参数模式的最佳配合,确定下料速度、软融带表征 参数的最佳控制范围; 识别出当前软融带表征参数模式及下料速度模式,并判断当前状态和最佳控制范 围的差别; 根据上述差别选取调整方式并采取措施。 上述技术方案中,还包括步骤G:调整过程中采用积分累加机制,对调整措施所产 生的效果在软融带变化过程中的表征参变量进行统计、积分,防止调整过头,一旦在一个冶 炼周期内达到目标,并且关键参数稳定下来后,应视情况进行巩固,或者回调。 上述技术方案中,还包括步骤H:在炉料结构发生变化、炉型发生更新时,对软融带 表征参数模式及下料速度分布模式进行更新,每3-5个月自动更新一次。 上述技术方案中,所述步骤C包括以下步骤:对料面边缘2-3个点进行4-5个小时的 积分加和;对中心2-3个点进行4-5个小时的积分加和;将上述两个数据分成2-3个类别,即 9-12个类别。 6 CN 111575421 A 说 明 书 4/10 页 上述技术方案中,步骤F中,在正常炉况下,当前状态落在最佳控制范围内,或者刚 刚突破最佳范围,下料速度发生变化,导致软融带发生变化,通过布料调剂将软融带及下料 速度调整到正常范围。 上述技术方案中,所述步骤F中,软融带发生较大变化时,软融带根部上升,边缘气 流较旺,通过调整高炉半径方向O/C比分布,通过疏通中心、适当压边缘的方法,改善异常区 域的透气阻力分布,将炉料下降速度调整到正常范围,或通过平铺的方法,将布料矩阵整体 向边缘移动。 上述技术方案中,所述步骤F中,软融带发生较大变化时,炉墙粘结时,软融带根部 死板、宽大,根据软融带根部分布的范围、状况进行调剂:如果鋅负荷高、炉料含水量高,则 调整O/C,放开中心,尽可能去掉高炉中堆积的Zn及炉料中的水份;先放开边缘,将边缘粘结 物升温,待到一定温度后,提高边缘区域的O/C比,通过热胀冷缩的物理效应,将粘结物去 掉。 本发明采用用扫描雷达获取料面形状,其次用高炉运行参数评估高炉软融带的变 化特征,再次找出布料和表征高炉软融带变化的关键参数之间的联系,再次构建构建用扫 描雷达结果和高炉软融带变化之间的案例库,再次根据高炉状态,确定软融带调整方向,最 后通过利用扫描雷达测量结果优化布料调剂的内容,实现软融带精准控制。本发明实现了 布料和软融带优化之间的量化评估及调剂,可以准确识别出正常炉况下因炉料含水、粒度、 软融温度等变化而导致的气流漂移,相关漂移将导致软融带根部的变化,通过扫描雷达可 以及时、主动地调整高炉布料的O/C比分布,从而维持高炉炉内气流的合理分布,维持高炉 稳定。该方法为高炉温度场、软融带的在线调控提供了手段,可以极大平稳高炉运行状态之 间的转换,尽可能避免炉型异常,对高炉稳定生产、节能降耗意义重大。 附图说明 图1为各种不同软融带分布图示例 图2为本发明的流程示意图; 图3为具体实施例的下料速度分布图。