技术摘要:

本发明公开了一种基于超表面的光自旋角动量空间模式转换器,涉及微纳米光学领域,包括多个呈设定规律排布于同一平面上的硅纳米砖单元,所述硅纳米砖单元包括二氧化硅衬底以及位于所述二氧化硅衬底上的硅纳米砖,所述设定规律为在二维坐标系分割所形成的四个象限中,第 全部

背景技术:

自旋角动量光束是携带旋转型角动量的偏振光束,一般是由圆偏振或椭圆偏振光 构成,其在基础物理和工程领域得到了大量的关注和应用,如光量子自旋霍尔效应、传统光 通信与量子通信技术、光传感与操控等。传统的操控自旋角动量光束依赖于透镜、空间光调 制器等器件,这些器件尺寸比较大,系统结构复杂,不易于集成,成本也比较高,特别是长波 波段器件尤其昂贵。 超表面是由超薄的光学共振微纳结构构成,能够对光波的强度、相位和偏振实现 精密的调控。在各种各样的超表面结构中,几何相位超表面是对光自旋角动量调控实现有 效的调控。几何相位超表面是通过改变周期排布的共振结构的旋转角度来调控空间的相位 分布。目前几何相位的超表面被广泛应用于高性能全息、透镜、图像显示等领域。但是当前 对于光自旋角动量的空间模式的调控还鲜见报道,采用单纯几何相位的方法难以实现。

技术实现要素:

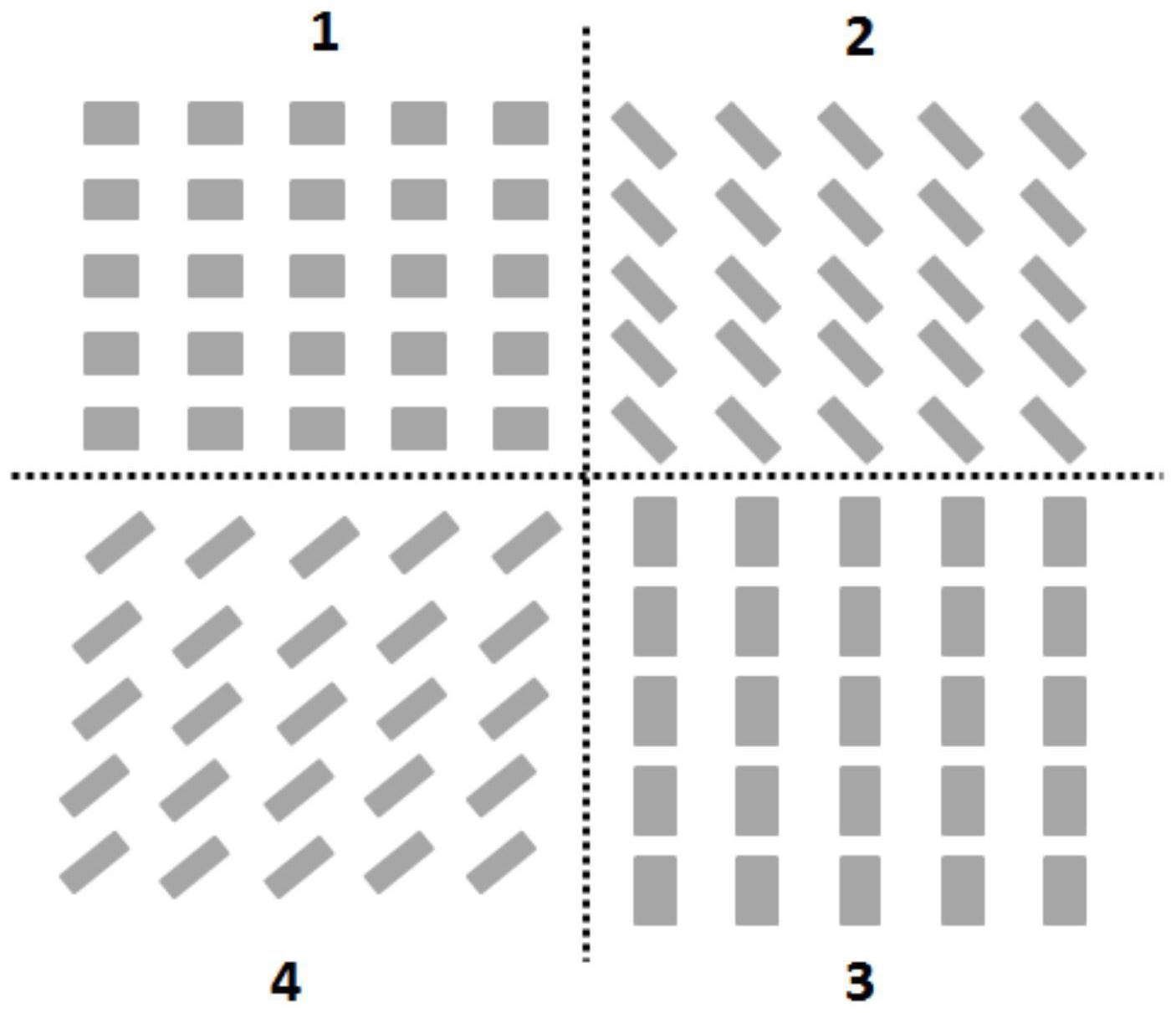

针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种基于超表面的光自旋角 动量空间模式转换器,采用结合相位和传输相位相结合的单纯几何方法,对光自旋角动量 的空间模式进行调控。 为达到以上目的,本发明采取的技术方案是,包括多个呈设定规律排布于同一平 面上的硅纳米砖单元,所述硅纳米砖单元包括二氧化硅衬底以及位于所述二氧化硅衬底上 的硅纳米砖,所述设定规律为在二维坐标系分割所形成的四个象限中,第一象限和第三象 限的硅纳米砖相互垂直,第二象限和第四象限的硅纳米砖相互垂直,第一象限和第二象限 的硅纳米砖间的夹角为45°,且每个象限中的硅纳米砖均呈阵列分布。 在上述技术方案的基础上,所述第一象限的硅纳米砖横向排布,所述第二象限的 硅纳米砖顶端的朝向为左上方。 在上述技术方案的基础上,每个象限中,横向排布的硅纳米砖间的连线,与纵向排 布的硅纳米砖间的连线相互垂直。 在上述技术方案的基础上,所述硅纳米砖的折射率为3.67,所述二氧化硅衬底的 折射率为1.53。 在上述技术方案的基础上,所述硅纳米砖的相位的表达公式为: 其中,φ表示相位,下标- 表示入射光为右旋,出射光为左旋,下标 -表示入射光为 3 CN 111722420 A 说 明 书 2/4 页 左旋,出射光为右旋, 表示传输相位,θ表示几何相位。 在上述技术方案的基础上,所述硅纳米砖在x轴方向的线偏振光的传输相位,与在 y轴方向的线偏振光的传输相位间的位相差为180°。 在上述技术方案的基础上,所述硅纳米砖的厚度为850nm。 在上述技术方案的基础上,所述第一象限中,硅纳米砖的长度为250nm,宽度为 370nm,第二象限中,硅纳米砖的长度为380nm,宽度为180nm,第三象限中,硅纳米砖的长度 为370nm,宽度为250nm,第四象限中,硅纳米砖的长度为380nm,宽度为180nm。 在上述技术方案的基础上,所述光自旋角动量空间模式转换器的入射光为自旋角 动量光。 在上述技术方案的基础上,所述自旋角动量光为圆偏振光或椭圆偏振光。 与现有技术相比,本发明的优点在于:通过多个呈设定规律排布于同一平面上的 硅纳米砖单元进行构成,运用超表面技术,并采用结合相位和传输相位相结合的单纯几何 方法,对光自旋角动量的空间模式进行调控,能够在光通信、复杂结构光、量子光学等领域 得到有效应用。 附图说明 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使 用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于 本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他 的附图。 图1为本发明实施例中一种基于超表面的光自旋角动量空间模式转换器的结构示 意图; 图2为本发明实施例中硅纳米砖单元的结构示意图; 图3为基模高斯光束通过光自旋角动量空间模式转换器后的计算结果示意图。