技术摘要:

本发明描述了高度均匀且薄的银纳米线,其具有低于20纳米的平均直径以及小的直径标准偏差。所述银纳米线具有高的高宽比。所述银纳米线的特征可在于具有大于18纳米的直径且在稀溶液中具有蓝移的窄吸收光谱的少量纳米线。描述了允许合成窄且均匀的银纳米线的方法。由薄且 全部

背景技术:

银纳米线代表一种用于透明导电体和其它导电体应用的有前景的技术,可作为更 多功能的替代物替代传统导电氧化物(如氧化铟锡)和其它导电材料。虽然至今银纳米线用 于各种应用的市场渗透率仍有限,但预期银纳米线将为高性能应用提供增长的材料供应。 银纳米线通常被合成且随后被传递至用于并入产品中的结构。因此,商业化努力的第一步 涉及银纳米线的合成。

技术实现要素:

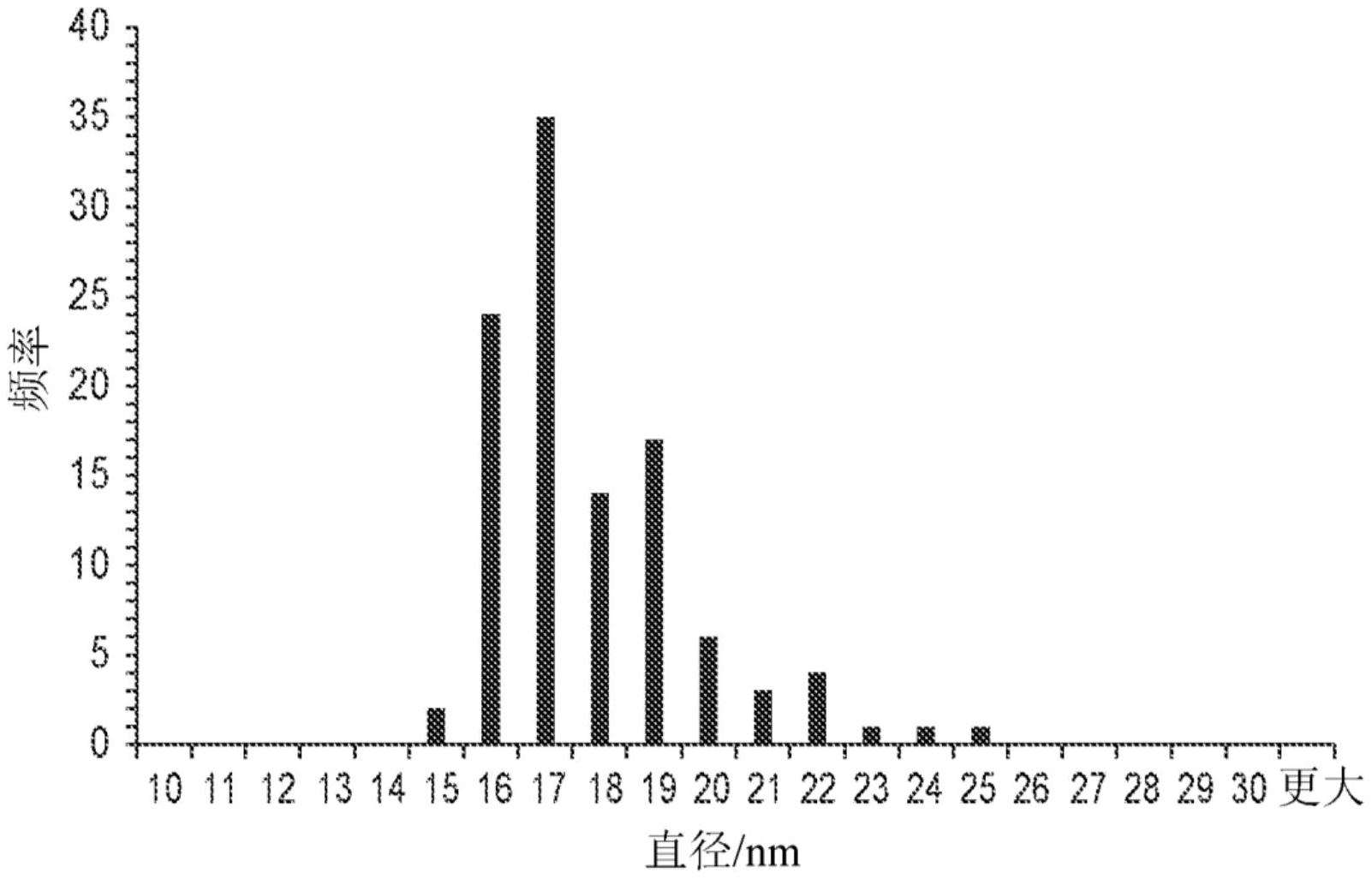

在第一方面中,本发明涉及一种纳米线的集合,所述纳米线包含银且具有不大于 约20纳米的平均直径以及不大于约2.5纳米的直径标准偏差。对于薄且均匀的纳米线,所述 纳米线的集合的特征可在于:当在以二甲亚砜为溶剂的稀溶液中测量时,410纳米处的吸收 相对于最大吸收不大于约0.225,且具有窄的吸收峰。在一些实施例中,不大于约10%的所 述纳米线具有大于18纳米的直径。 在另一方面中,本发明涉及一种合成银纳米线的方法,所述方法包含形成基本上 不含顺磁离子的反应溶液,所述反应溶液包含多元醇溶剂、聚乙烯吡咯烷酮、氯化物盐和溴 化物盐的共混物。所述反应溶液包含具有至少一个但不多于三个的氮原子以及至少一个碳 原子的五元芳族杂环阳离子。合适的五元杂环离子包括例如咪唑鎓(imidazolium)、吡唑鎓 (pyrazolium)、其衍生物、和其混合物。所述反应溶液可被加热以达到选定的峰值温度,然 后可终止或可不终止所述加热。将可溶性银盐添加至所述反应溶液。在一些实施例中,所述 可溶性银盐可在接近或达到所述峰值温度后,例如在约5℃范围内添加。 在另一方面中,本发明涉及一种合成银纳米线的方法,所述方法包含如下步骤:形 5 CN 111602209 A 说 明 书 2/29 页 成包含以下的共混物的反应溶液:多元醇溶剂、聚乙烯吡咯烷酮、包含氯化物和/或溴化物 的盐、以及具有包含至少一个但不多于三个的氮原子和至少一个碳原子的五元芳族杂环的 中性有机化合物;将所述反应溶液加热至峰值温度;以及添加可溶性银盐。在一些实施例 中,所述可溶性银盐可在接近或达到所述峰值温度后,例如在约5℃范围内添加。所述中性 有机化合物可为咪唑、吡唑、其衍生物、或其混合物。 在另一方面中,本发明涉及一种透明导电性结构,其包含透明衬底以及位于所述 透明衬底的表面上的稀疏金属导电层(sparse metal conductive layer)。在基于本文所 述的改进的银纳米线的实施例中,所述透明导电性结构可具有不大于约100Ω/sq的薄层电 阻、至少约90%的可见光总透射率和不大于约0.60%的雾度。在一些实施例中,在具有黑色 表面的衬底上以反射型态所获得的ΔL*值为不大于2.0的值,ΔL*=所述导电性结构的L* 减去不具有所述稀疏金属导电膜的结构的L*。 在另一方面中,本发明涉及一种透明导电性结构,其包含透明衬底、位于所述透明 衬底的第一表面上的第一稀疏金属导电层、以及位于所述衬底的与所述第一表面相对的第 二表面上的第二稀疏金属导电层。在一些实施例中,所述透明导电性结构的每个表面具有 不大于约100Ω/sq的薄层电阻,且其中所述透明导电性结构具有至少约90%的可见光总透 射率和不大于约0.90%的雾度。 附图说明 图1为使用第一组反应物所形成的银纳米线的透射电子显微图(TEM)。 图2为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图1的纳米线 所用的反应条件制造。 图3为图1所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱。 图4为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物形成,除了使用PVP K90封端聚合物。 图5为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图4的银纳米 线所用的反应条件制造。 图6为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物形成,除了使用PVP 85N封端聚合物。 图7为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图6的纳米线 所用的反应条件制造。 图8为图6所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱。 图9为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物形成,除了使用第一替代溴盐。 图10为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图9的纳米 线所用的反应条件制造。 图11为图9所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱。 图12为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物形成,除了使用第二替代溴盐。 图13为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图13的纳米 6 CN 111602209 A 说 明 书 3/29 页 线所用的反应条件制造。 图14为使用一组对照反应物所形成的银纳米线的透射电子显微图(TEM)。 图15为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,其中所述银纳米线使用形成图14的 纳米线所用的反应条件制造。 图16为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图14的银纳 米线所用的对照反应物类似的一组反应物,且添加第一浓度的咪唑催化剂而形成。 图17为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图16的纳米 线所用的反应条件制造。 图18为图16所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与图14所示的银纳米线的对照光 谱。 图19为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图14的银纳 米线所用的对照反应物类似的一组反应物,且添加第二浓度的咪唑而形成。 图20为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图19的纳米 线所用的反应条件制造。 图21为图19所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与图14所示的银纳米线的对照光 谱。 图22为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物,且添加第一浓度的咪唑而形成。 图23为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图22的纳米 线所用的反应条件制造。 图24为图22所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与不添加咪唑添加剂而类似形成 的银纳米线的对照光谱。 图25为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物,且添加第二浓度的咪唑而形成。 图26为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图25的纳米 线所用的反应条件制造。 图27为图25所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与不添加咪唑添加剂的银纳米线 的对照光谱。 图28为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物,且添加吡唑而形成。 图29为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图28的纳米 线所用的反应条件制造。 图30为图28所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与不添加咪唑添加剂的银纳米线 的对照光谱。 图31为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图28的银纳 米线所用的反应物类似的一组反应物而形成。 图32为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图31的银纳 米线所用的反应条件制造。 图33为图31所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与不添加咪唑添加剂的银纳米线 7 CN 111602209 A 说 明 书 4/29 页 的对照光谱。 图34为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图28的银纳 米线所用的反应物类似的一组反应物,且体积按比例增大五倍而形成。 图35为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图34的银纳 米线所用的反应条件制造。 图36为图34所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与不添加吡唑添加剂的银纳米线 的对照光谱。 图37为银纳米线的透射电子显微图(TEM),所述银纳米线使用与形成图1的银纳米 线所用的反应物类似的一组反应物,且添加少量水至反应器而形成。 图38为描绘银纳米线的纳米线直径的直方图,所述银纳米线使用形成图37的纳米 线所用的反应条件制造。 图39为图37所示的纳米线的UV-可见光吸收光谱与不添加咪唑添加剂的银纳米线 的对照光谱。 图40为具有导电层的结构的示意性截面图,所述结构包含在衬底上的熔合金属纳 米结构化网络以及导电层上的外涂层。 图41为具有黑色表面的结构的示意性截面图,所述结构具有使图40的结构粘附至 所述黑色表面上的光学透明粘着层以及添加于环烯烃衬底的相对表面上的防反射层。 图42为对应于图41的结构的对照结构,其不具导电层或外涂层。 图43为衬底的示意性截面图,所述衬底具有施加至所述衬底的相对表面的透明导 电膜以及施加至所述透明导电膜的聚合物外涂层。