技术摘要:

内置引射增压管束的低压缸切缸及全负荷供热方法与系统,属于热电联产与集中供热技术领域。热电联产系统的低压缸与凝汽器之间的乏汽连通管的腔体内,设置有低压群喷引射管束,其高压驱动蒸汽进口与中压缸排汽口相通,低压进口开口于乏汽连通管上部,中压排汽设置在凝汽 全部

背景技术:

传统的火电厂热电联产系统因存在热电耦合的固有特性,通常采用以热定电或以 电定热的运行方式,鉴于目前电力供应大大高于电力需求,国家能源局等出台了多项政策 措施以促进火力发电的热电解耦、深度调峰、灵活性改造。许多电厂还采取了多种措施以实 现最大程度地提高供热能力、减少冷端损失。现有的热电解耦及增大供热能力的措施包括: 储热方案、电锅炉方案,占地及投资规模很大,无法全面深度解耦;低压缸零出力改造,包括 光轴方案,和直接调小或关闭低压缸进汽量、另引少量冷却汽对末级和排汽口进行冷却的 方案,对增加供热量影响不大;高、低旁联合配汽方案,问题在于低发电负荷率时因汽机进 汽量大幅减少而导致再热器进汽压力大幅降低,从而体积流量大幅增大、使得再热器通流 能力及换热量大幅降低,再热器烟温难以有效降低、导致再热器及其后的受热面超温、损 毁;汽缸打孔抽汽、低真空循环水供暖等都无法有效降低发电负荷率;小型汽轮机组常采用 的低真空循环水供暖方案,可消除冷端损失,但受限于汽轮机末级叶片运行安全性等,进出 水温度受到严格限制、其供水温度通常不超过55℃;大型汽轮机组高背压供热方案需更换 转子,运行维护管理的工作量显著增大、并存在潜在的安全性问题等。 采用引射式蒸汽压力匹配技术、引射式热泵乏汽余热回收技术,将可实现完备的 热电解耦方案,其中包括:基于轴向推力平衡及再热平衡的引射配汽热电解耦方式(申请号 203110733266)、基于完全热电解耦的引射式热泵乏汽回收供热方式及系统(申请号 20311072833、一种基于多级引射式配汽及热泵乏汽回收的热电解耦系统(专利号 203230037 81)、一种基于轴向推力平衡的引射配汽深度热电解耦系统(专利号 20323003796)等,可实现大幅度乃至近全负荷的热电解耦,但在低压缸的热电解耦环节,既 要保证低压缸最低冷却条件,也要实现回收低压缸乏汽的余热回收、消除冷端损失,采用了 引射式热泵技术,但鉴于低压缸排汽量往往较大、而其比容和体积流量很大,对于湿冷机 组,需要采用大口径管道将乏汽引出到设置低压引射器及供暖加热器的场所,则因汽轮机 房的安装及维修空间通常紧凑,难有管道设置空间,因此更适合空冷机组而非湿冷机组,且 包括引射器和供暖换热器在内的整套引射式热泵系统的占地及投资相对较大。

技术实现要素:

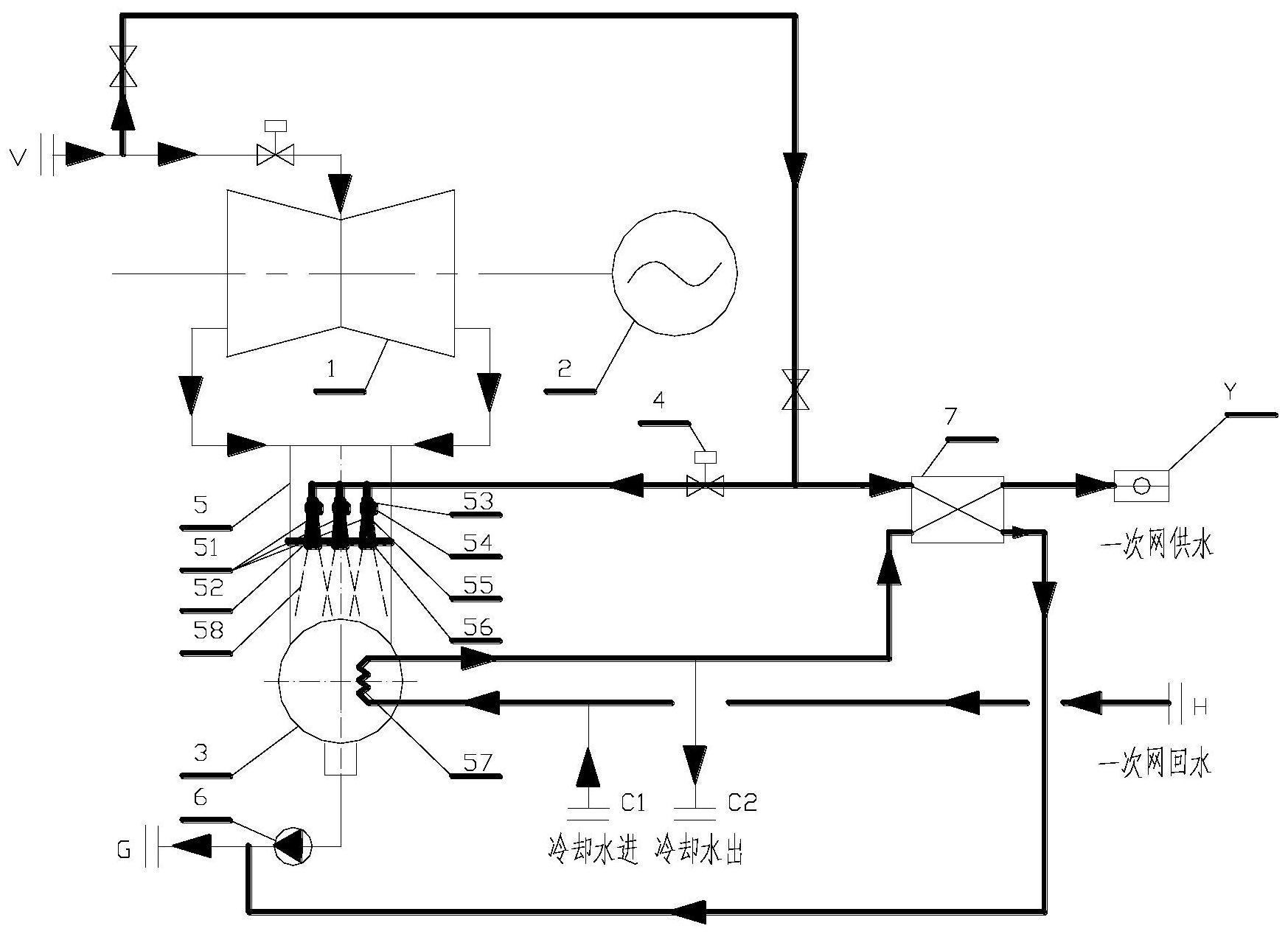

本发明的目的和任务是,针对上述深度热电解耦中存在的固有问题,采用内置式 低压群喷引射管束对进入凝汽器的乏汽进行提压提温并加热热网回水,其中低压群喷引射 管束与乏汽连通管、凝汽器构成一套一体化引射式热泵供暖装置,并按比例无级调节引射 器的高压蒸汽和低压蒸汽流量,完全回收汽轮机低压缸乏汽余热用于供暖,最大幅度地实 现热电解耦、余热供热。 4 CN 111734508 A 说 明 书 2/4 页 本发明的具体描述是:内置引射增压管束的低压缸切缸及全负荷供热方法与系 统,其特征在于:汽轮机低压缸1的排汽口与凝汽器3之间的乏汽连通管5的腔体内部设置有 内置式低压群喷引射管束51,低压群喷引射管束51由一组单元引射器55组成,每一个单元 引射器55的单元高压驱动蒸汽进口53与低压缸1的进汽口和热网加热器7的进汽口相连,单 元引射器55的单元低压蒸汽进口54与乏汽连通管5的上部低压区相通,单元引射器55的单 元中压排汽出口56经乏汽连通管5的下部射流升压区与凝汽器3的进汽口相连。 乏汽连通管5及其内置的低压群喷引射管束51、凝汽器3及其内部的换热管束57、 单元高压驱动蒸汽进口53与低压缸1的进汽口之间的蒸汽连接管路及其蒸汽调节阀4构成 一套一体化引射式热泵供暖装置,其中凝汽器3的换热管束57的冷却循环水进口与一次网 回水H的进水管相连,换热管束57的冷却循环水出口与热网加热器7的热网水进口相连,热 网加热器57的热网水出口与供暖热用户Y相通,凝汽器3的底部凝结水出口与凝结泵6的进 口相连。 乏汽连通管5的腔体内部设置有整流变压层52,整流变压层52的上部空间为与低 压缸1的排汽口相通的乏汽低压区,整流变压层52的下部空间为与凝汽器3的进汽口相通的 乏汽射流升压区。 内置引射增压管束的低压缸切缸及全负荷供热方法与系统,其工作控制方法如 下: i.当凝汽器3无需对一次网回水H加热时,换热管束57的进出水口分别与冷却水进水C1 和冷却水出水C2的管道相通,蒸汽调节阀4关闭,单元低压蒸汽进口54与单元中压排汽出口 56构成一个乏汽通道,来自低压缸1的排汽口的乏汽自该乏汽通道及低压群喷引射管束51 的各个单元引射器55之间的空隙流行凝汽器3的蒸汽进口; ii.当凝汽器3开始对一次网回水H加热时,换热管束57的进水口与一次网回水H的进水 管连通、出水口与热网加热器7的热网水进口连通,蒸汽调节阀4打开,来自低压缸1的进汽 口旁路的蒸汽吸入到单元高压驱动蒸汽进口53,来自低压缸1的排汽口的乏汽进入单元低 压蒸汽进口54,单元中压排汽出口56的增压排汽送入到凝汽器3的进汽口,增压后的乏汽在 凝汽器3内经换热管束57与一次网回水H进行换热后转变为凝结水; iii.当凝汽器3对一次网回水H加热量增大时,蒸汽调节阀4增大开度,来自低压缸1的 乏汽经单元引射器55后的排汽压力逐渐提高、一次网回收H被进入温度逐渐提高,直至实现 低压缸1近满负荷发电的同时、全部乏汽余热用语加热一次网回水H; iv.当凝汽器3对一次网回水H加热量增大、但需同时降低发电负荷率时,低压缸1的进 汽调阀关小、同时蒸汽调节阀4增大开度; v.当凝汽器3对一次网回水H加热量增大、但需将低压缸1的发电负荷率降低到0并实现 低压缸切缸时,低压缸1的进汽调阀关至最小冷却流量、同时蒸汽调节阀4增大开度以满足 一次网回水H的加热需求量。 低压群喷引射管束51采用一组并联的单元引射器55组成的群喷管束式结构,每个 单元引射器55采用无级调节联调型结构。 本发明的技术效果和优势是:采用引射式技术原理,利用内置式低压群喷引射管 束,并与低压缸乏汽连通管、凝汽器构成一体化的引射式热泵装置,实现乏汽余热完全用于 供暖,消除汽轮机的冷端损失,系统热效率可达到与锅炉热效率相同;实现大幅度调节热电 5 CN 111734508 A 说 明 书 3/4 页 比,实现低压缸切缸零出力改造,从根本上实现了低压缸热电解耦;实现灵活的内置式低压 缸切缸,即可在大负荷供热的情况下最大幅度地降低发电负荷,也可消除冷端损失、并同时 提高发电量和供热量,实现高度的火电灵活性运行及提高系统运行的能源综合利用效率与 经济性;可无需更换转子即可实现换转子所达到的全部乏汽供热的目的;无需自主蒸汽管 道、冷再、热再直接打孔抽汽,避免了其必然存在的严重安全性问题;系统简单可靠,内置结 构几乎不增加任何占地空间;改造工作量小;系统造价比常规解耦方式降低40%~70%;无额 外能耗及原材料耗费,运行维护需求小,运行成本低。 附图说明 图1是本发明的系统示意图。 图1中各部件编号与名称如下。 低压缸1、发电机2、凝汽器3、蒸汽调节阀4、乏汽连通管5、低压群喷引射管束51、整 流变压层52、单元高压驱动蒸汽进口53、单元低压蒸汽进口54、单元引射器55、单元中压排 汽出口56、换热管束57、引射排汽射流界面58、凝结泵6、热网加热器7、冷却水进水C1、冷却 水出水C2、锅炉给水G、一次网回水H、低压缸进汽V、供暖热用户Y。