技术摘要:

本发明属于混凝土结构的技术领域,尤其涉及一种双向叠合板混凝土结构及其整体式接缝施工方法,施工方法加工出的双向叠合板混凝土结构包括第一叠合板预制层、第二叠合板预制层、叠合板现浇层和柔性抗裂结构。其具有以下优点:第一,施工中不需架设接缝处底模板的支撑架 全部

背景技术:

随着近年来,我国社会经济稳步快速发展,人口红利逐渐消失以及建筑业高能耗 问题日渐突出,政府对节能减排、环境保护的要求日益提高。传统的混凝土结构生产方式多 为现场浇筑,工作强度高、劳动力密集、作业条件差、工期长、能源浪费严重、材料损耗严重、 建筑垃圾多,造成工程质量差、环境污染重,并且建筑寿命与设计严重不符。而装配式结构 的构件大部分在工厂预制,可在有效缩短施工工期和节约资源、能源的同时,提高材料利用 率、减少建筑垃圾排放,且可很大程度上避免外界环境对施工进度的影响。 目前,我国装配式混凝土居住建筑的楼盖中普遍采用钢筋混凝土叠合板。混凝土 叠合板作为一种叠合结构构件,与预制板相比,提升了结构整体刚度和抗震性能,与现浇板 相比,质量容易控制、施工方便快速、节省模板、工业化程度高、环境污染减少。混凝土叠合 板结合了两方的优点,又能够满足建筑工业化的要求,是具有很大发展潜力的楼盖形式。 依据《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)第6.6.3条规定,叠合板按单向板 设计时可用分离式接缝,按双向板设计时可用整体式接缝;第6.6.6条规定,双向叠合板整 体式接缝宜避开最大弯矩处,后浇带宽度不宜小于200mm,实际应用上,现行设计通常取值 200~400mm,而施工通常采用的利用底部支撑架体顶住接缝处现浇模板的方法。因此在双 向叠合板的工程应用中通常存在以下几方面问题: (1)双向叠合板为考虑其受力特征,在叠合板的拆分设计中,通常需将其整体式接 缝避开其最大弯矩,这样易导致拆分完成的叠合板的尺寸过小,造成大量小板碎板,影响施 工效率、增加接缝数量; (2)叠合板接缝处易出现开裂等质量问题,由(1)问题导致的接缝数量过多,则会 增加质量问题风险; (3)双向叠合板的整体式接缝一般宽度为200~400mm,施工时沿接缝宽度方向需 布置至少两道模板支撑架体,导致架体间距小,工人操作困难且通道狭窄;且同时由(1)问 题导致接缝数量的影响,则会更加增加模板量及架体数量。

技术实现要素:

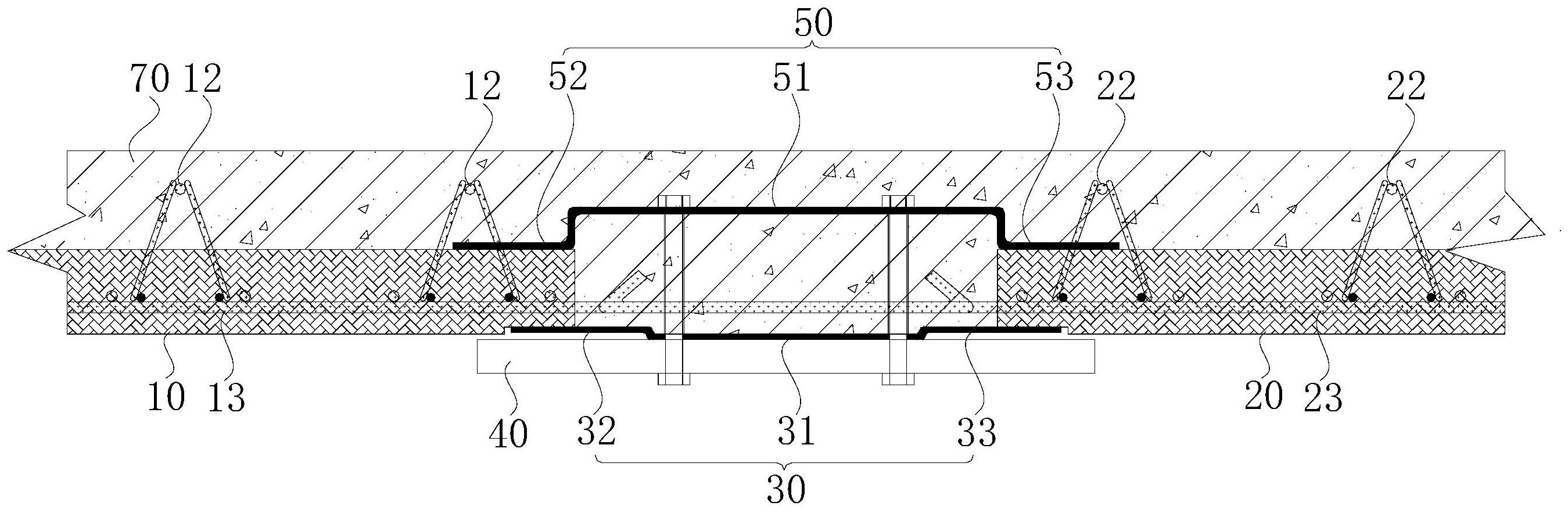

本发明的目的在于提供一种双向叠合板混凝土结构及其整体式接缝施工方法,旨 在解决现有技术中的双向叠合板的整体式接缝存在施工效率低、接缝数量多以及模板量及 架体数量的技术问题。 为实现上述目的,本发明实施例提供的一种双向叠合板混凝土结构的整体式接缝 施工方法,包括以下步骤: S100:吊装第一叠合板预制层和第二叠合板预制层,所述第一叠合板预制层和第 4 CN 111608314 A 说 明 书 2/7 页 二叠合板预制层之间形成整体式接缝,且所述第一叠合板预制层相邻所述第二叠合板预制 层的端部底面设置有第一压槽,所述第二叠合板预制层相邻所述第一叠合板预制层的端部 底面设置有第二压槽; S200:提供铝合金模板,所述铝合金模板包括加强肋板部以及所述加强肋板部的 两端向上弯折延伸且平行于所述加强肋板部的第一接板部和第二接板部,将所述铝合金模 板吊装至所述整体式接缝的下方,并将所述第一接板部和所述第二接板部分别伸入抵接于 所述第一压槽内和所述第二压槽内,然后采用背楞覆盖在所述加强肋板部的表面上; S300:提供钢板支撑架,所述钢板支撑架包括支撑板以及所述支撑板的两端向下 弯折延伸且平行于所述支撑板的第一压板和第二压板,将所述钢板支撑架吊装至所述整体 式接缝的上方,并将所述第一压板和所述第二压板分别抵接于所述第一叠合板预制层的顶 面和所述第二叠合板预制层的顶面,然后采用若干个对拉螺栓依序穿过所述背楞和所述加 强肋板部并与所述支撑板锁紧; S400:在所述第一叠合板预制层、所述第二叠合板预制层以及所述整体式接缝内 浇筑混凝土并形成叠合板现浇层; S500;待所述叠合板现浇层达到可拆模强度之后,松开所述对拉螺栓并拆除所述 背楞和所述铝合金模板,所述叠合板现浇层的底面形成有分别与所述第一压槽和所述第二 压槽连通的第一底槽和第二底槽; S600:在所述第一压槽、所述第二压槽、所述第一底槽和所述第二底槽内填充柔性 抗裂结构。 可选地,所述第一叠合板预制层的顶部和侧部分别外露出有第一桁架钢筋和第一 分布筋,所述第二叠合板预制层的顶部和侧部分别外露出有第二桁架钢筋和第二分布筋, 所述第一桁架钢筋、所述第一分布筋、所述第二桁架钢筋和所述第二分布筋均埋设于所述 叠合板现浇层内。 可选地,所述第一压槽、所述第二压槽、所述第一底槽和所述第二底槽的宽度×深 度均为50mm×5mm。 可选地,在所述步骤S600中,填充所述柔性抗裂结构之前,先对所述第一压槽、所 述第二压槽、所述第一底槽和所述第二底槽的内壁进行杂质清理,然后再对完成杂质清理 的所述第一压槽、所述第二压槽、所述第一底槽和所述第二底槽的内壁进行喷水湿润。 可选地,在所述步骤S600中,所述柔性抗裂结构包括依序设置的内抗裂砂浆层、中 耐碱网格布层和外抗裂砂浆层。 可选地,在所述步骤S300中,所述对拉螺栓包括对拉螺杆和螺母,所述螺母焊接在 所述支撑板上,所述背楞和所述加强肋板部上分别设置有位置均与所述螺母对应的第一固 定孔(图未示)和第二固定孔311,所述对拉螺杆依序穿过所述第一固定孔和所述第二固定 孔311之后与所述螺母锁紧连接。 本发明另一实施例提供的一种双向叠合板混凝土结构,包括第一叠合板预制层、 第二叠合板预制层、叠合板现浇层和柔性抗裂结构,所述第一叠合板预制层和第二叠合板 预制层之间形成整体式接缝,且所述第一叠合板预制层相邻所述第二叠合板预制层的端部 底面设置有第一压槽,所述第二叠合板预制层相邻所述第一叠合板预制层的端部底面设置 有第二压槽; 5 CN 111608314 A 说 明 书 3/7 页 所述叠合板现浇层通过浇筑覆盖于所述第一叠合板预制层、所述第二叠合板预制 层以及所述整体式接缝内的混凝土形成,所述叠合板现浇层的底面形成有分别与所述第一 压槽和所述第二压槽连通的第一底槽和第二底槽,所述柔性抗裂结构填充于所述第一压 槽、所述第二压槽、所述第一底槽和所述第二底槽内。 可选地,所述第一叠合板预制层的顶部和侧部分别外露出有第一桁架钢筋和第一 分布筋,所述第二叠合板预制层的顶部和侧部分别外露出有第二桁架钢筋和第二分布筋, 所述第一桁架钢筋、所述第一分布筋、所述第二桁架钢筋和所述第二分布筋均埋设于所述 叠合板现浇层内。 可选地,所述第一压槽、所述第二压槽、所述第一底槽和所述第二底槽的宽度×深 度均为50mm×5mm。 可选地,所述柔性抗裂结构包括依序设置的内抗裂砂浆层、中耐碱网格布层和外 抗裂砂浆层。 本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构及其整体式接缝施工方法中的上述 一个或多个技术方案至少具有如下技术效果之一:第一,施工中不需架设接缝处底模板的 支撑架体,提高了施工效率;第二,节约了施工空间,增加了施工过程中工人通行空间和材 料运输空间,此也间接提高了施工效率;第三,接缝处上部的固定底模用的钢板支撑架在施 工完成后是埋设留在现浇混凝土中形成的叠合板现浇层内,这样可增加该整体式接缝处的 楼板整体刚度,对于抵抗楼板主要承受的负弯矩具有较大作用;第四,埋入叠合板现浇层中 的钢板支撑架可以增加楼板的接缝处的承载能力,因此设计时可考虑以适当的整体式接缝 处支撑架体的数量达到满足楼板最大弯矩处的承载能力,以避免楼板拆分时需避开最大弯 矩处而出现的大量小尺寸叠合底板、减少叠合底板的数量和接缝数量,提高现场施工效率; 第五,叠合板预制层与叠合板现浇层结合处采用了柔性抗裂结构填充处理,降低了新旧混 凝土结合面产生裂纹的风险,提高了工程质量。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述 中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些 实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些 附图获得其他的附图。 图1为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S100时的结构示意图。 图2为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S200时的结构示意图。 图3为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S300时的结构示意图。 图4为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S400时的结构示意图。 图5为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S500时的结构示意图。 6 CN 111608314 A 说 明 书 4/7 页 图6为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S600时的结构示意图。 图7为本发明实施例提供的双向叠合板混凝土结构的整体式接缝施工方法执行步 骤S300时所使用的钢板支撑架的结构示意图。 其中,图中各附图标记: 10—第一叠合板预制层 11—第一压槽 12—第一桁架钢筋 13—第一分布筋 20—第二叠合板预制层 21—第二压槽 22—第二桁架钢筋 23—第二分布筋 30—铝合金模板 31—加强肋板部 32—第一接板部 33—第二接板部 40—背楞 50—钢板支撑架 51—支撑板 52—第一压板 53—第二压板 60—对拉螺栓 61—对拉螺杆 62—螺母 70—叠合板现浇层 71—第一底槽 72—第二底槽 80—柔性抗裂结构 100—整体式接缝 311—第二固定孔。