技术摘要:

本发明公开了一种大埋深隧洞软岩大变形锚固控制效果评价方法,对隧洞大埋深洞段所在的地层,开展现场地应力测试和现场岩石力学试验,获得的该地层的地应力和岩体力学参数,并采用围岩变形预测公式,对围岩大变形进行预测,从而根据隧洞不发生软岩大变形的埋深阈值作为 全部

背景技术:

软岩大变形是大埋深隧洞工程施工中经常遭遇的一种地质灾害,主要发生在高应 力软岩或软弱破碎围岩地层,并以岩石强度应力比低(一般小于4)或岩石单轴抗压强度低 (一般小于25MPa)为标志,表现为围岩发生量值大、持续时间长、收敛缓慢的变形。软岩大变 形不仅会因围岩变形过大而侵占隧洞设计净空尺寸,还会在持续变形过程中驱使支护结构 受力不断增加,诱发支护结构破坏,包括锚杆受力超过屈服值、喷混凝土开裂脱落、钢拱架 屈曲变形,这些支护措施的失效导致已实施支护措施无法实现预期的加固效果,需要重新 施加支护,包括补打锚杆、重新施作喷混凝土和更换钢拱架,这就导致工程造价增加、工期 延长,既不利于隧洞工程施工安全,也增大了工程投资。因此,根据隧洞施工期开挖所揭示 的实际地质条件,对拟实施的初期支护措施的锚固控制效果进行评价,有利于在软岩大变 形发生之前及时预测预报,快速识别支护措施锚固控制效果不佳的洞段,从而采用更有针 对性措施控制围岩变形,避免软岩大变形引起的隧洞侵限和支护结构破坏,降低隧洞侵限 后扩挖和重新施加支护所导致的额外时间成本和施工费用,具有重要的工程意义。 与隧洞支护相关的现行国家标准和行业规范,均针对易发软岩大变形的IV类和V 类围岩洞段,提出了以喷混凝土、锚杆、钢拱架或格栅拱架等措施为主要支护类型的隧洞围 岩初期支护体系,并依据围岩分类和隧洞直径(跨度),进一步给出了每种支护类型可采用 的量化参数。但是,现行规范并未对采用这些支护措施后的隧洞围岩变形进行量化描述,也 未对所提出支护措施的变形锚固控制效果进行评价。目前,虽然已有一些针对锚固支护措 施的围岩变形锚固控制效果的量化计算方法,但在应用于大埋深软岩大变形地质灾害方面 还存在较多不足。例如,以芬纳公式为代表的围岩变形预测公式,基于静水压力场和小变形 假定,以及理想弹塑性理论推导而得,用于一般条件下围岩的变形预测具有较好的适应性, 但大埋深条件下的围岩变形具有变形量值大、围岩峰后强度弱化的特点,这类围岩变形预 测公式的预测结果一般要小于实际围岩变形,故不再适用;并且,这类公式将所有支护措施 的加固作用等效为施加在开挖面表层的面荷载反力,导致围岩变形预测结果无法反映锚杆 通过提高围岩完整性、增强围岩刚度实现围岩变形控制的锚固支护机理。因此,对于大埋深 隧洞软岩大变形锚固支护控制效果的评价,目前还缺乏一套相对完整的预测方法和实施技 术作为指导依据。另外,公路、铁路和水工隧洞(道)等线路工程具有长距离的特点,隧洞施 工期在遭遇大埋深软岩地层时,一般只能根据勘察设计阶段获得的地应力和岩体力学参 数,对支护措施的加固效应做简化,采用现有围岩变形预测方法,进行围岩变形量值范围的 4 CN 111551438 A 说 明 书 2/10 页 粗略估计,并根据其他工程经验,对锚固支护措施的变形控制效果简单评价,难以做到基于 围岩实际条件的定量分析和支护措施锚固控制效果的准确评价。

技术实现要素:

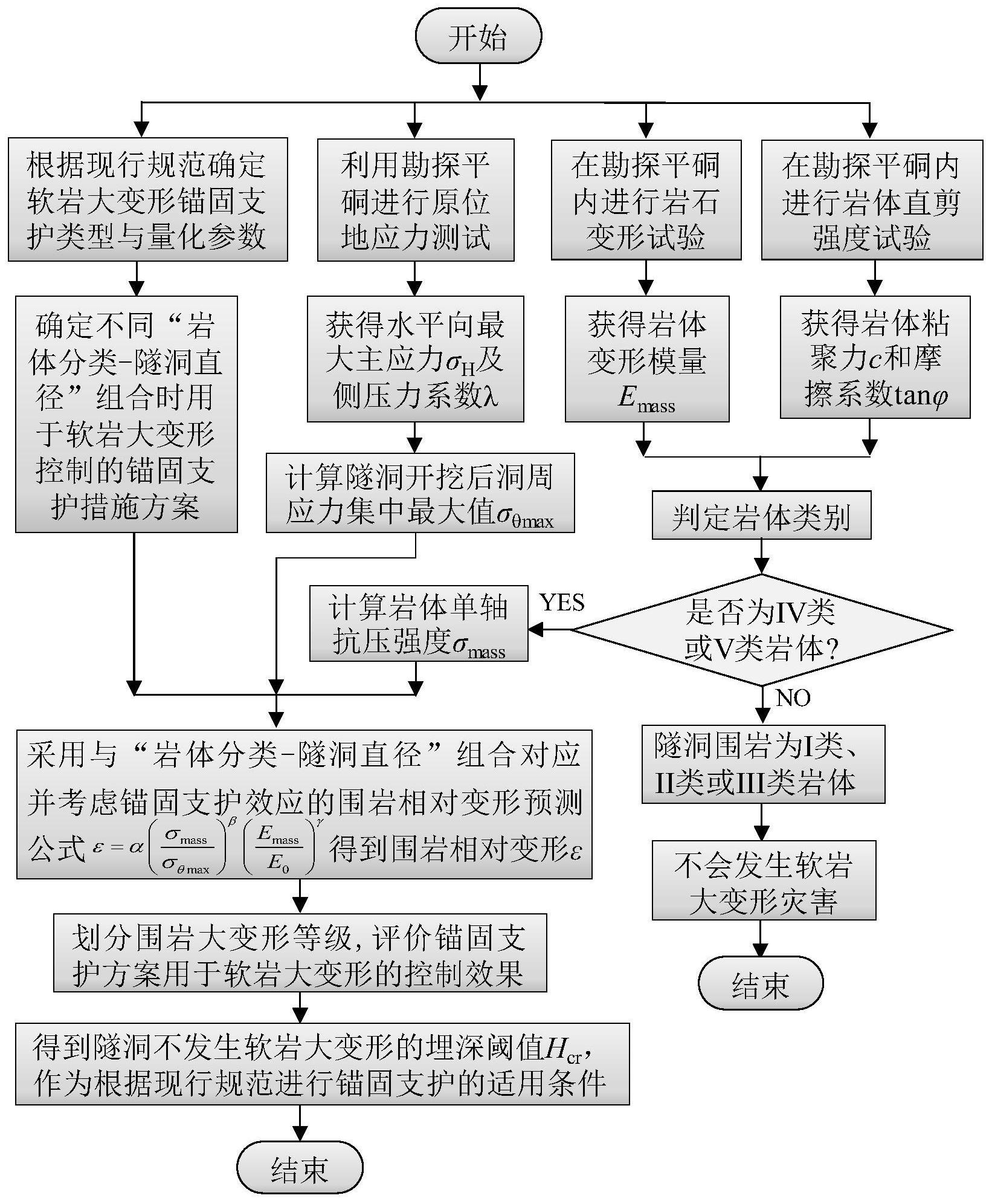

本发明针对上述存在的问题,提出一种大埋深隧洞软岩大变形锚固控制效果的评 价方法,在施工期,对隧洞大埋深洞段所在的地层,开展现场地应力测试和现场岩石力学试 验,获得该地层的地应力和岩体力学参数,并采用考虑支护效应的围岩变形预测公式,对围 岩变形进行预测,从而实现软岩大变形支护措施锚固控制效果的评价。 为实现上述目的,本发明所设计的大埋深隧洞软岩大变形锚固控制效果评价方 法,其特殊之处在于,所述方法包括: 步骤1:在隧洞施工现场,利用勘探平硐进行原位地应力测试,获得测试部位的水 平向最大主应力σH及其侧压系数λ,当λ≤1时,地下洞室的初始应力场以自重应力场为主, 测试部位最大主应力σ0max即为铅直向应力σz=ρgH,其中ρ为上覆岩体的密度,g为重力加速 度,H为上覆岩体的厚度,即洞室埋深;当λ>1时,地下洞室的初始应力场以构造应力场为主, 测试部位最大主应力σ0max即为水平向最大主力σH=λσz=λρgH; 步骤2:在勘探平硐内进行岩石变形试验和岩体直剪强度试验,获得隧洞测试部位 岩体的变形模量Emass、抗剪强度参数粘聚力c和摩擦系数 并判定测试部位的岩体类 别; 步骤3:当岩体类别判定结果为IV类或V类时,根据岩体的粘聚力c和摩擦系数 计算得到测试部位隧洞岩体的单轴抗压强度σmass,以及隧洞开挖后的洞周应力集中 最大值σθmax; 步骤4:根据现行设计规范,确定对应于不同“岩体分类-隧洞直径”组合的用于软 岩大变形的锚固支护类型与量化参数; 步骤5:根据步骤1~3得到的岩体力学参数和岩体分类,并结合隧洞直径,采用与 当前“岩体分类-隧洞直径”组合对应、并结合锚固支护效应的围岩相对变形预测公式 计算得到围岩相对变形ε,其中α、β、γ为一组系数,E0为变形模量基准 值; 步骤6:根据考虑支护效应的围岩相对变形预测值ε,划分围岩变形等级,评价根据 规范所确定的锚固支护方案用于软岩大变形的控制效果; 步骤7:根据步骤5的围岩相对变形预测公式,建立隧洞埋深H与围岩相对变形ε的 关系式,得到隧洞不发生软岩大变形的埋深阈值Hcr,作为采纳现行设计规范进行软岩大变 形隧洞锚固支护的适用条件。 优选地,所述步骤5中,确定系数α、β、γ的值的方法为:根据规范和经验确定力学 参数和初始地应力分布、正交试验设计获得参数样本、建立计算模型并考虑锚固支护效应、 进行数值分析获得围岩相对变形、幂函数拟合结果优选。 优选地 ,所述建立计算模型并考虑锚固支护效应的实施方法为 :采用 计算喷混凝土支护效应,其中,σpc为作用于隧洞开挖面的压应力,用以反 5 CN 111551438 A 说 明 书 3/10 页 映喷混凝土措施的支护效应,Rc为喷混凝土材料的抗压强度设计值,δ为喷混凝土层厚度,D 为隧洞直径。 优选地,所述建立计算模型并考虑锚固支护效应的实施方法为:采用 计 算钢拱架支护效应,其中,σgj为作用于隧洞开挖面的压应力,用以反映钢拱架措施的支护效 应,Rs为钢材料的抗压强度设计值,As为型钢拱架的横截面积,ldis为钢拱架榀与榀的间距,D 为隧洞直径。 优选地,所述步骤6中,将ε<2.5%作为根据现行设计规范进行支护时,取得不发生 软岩大变形的锚固控制效果的评价标准。 优选地,所述步骤7中,采用式(1)建立隧洞埋深H与围岩相对变形ε的关系式: 将ε=2.5%代入式(1),求得在根据现行设计规范进行支护后,隧洞不发生软岩大 变形的埋深阈值Hcr,即:当隧洞埋深H≤Hcr时,按照现行设计规范建议的锚固支护参数足量 实施,当隧洞埋深H>Hcr时,调整支护类型,提高支护强度和优化开挖方案。 优选地,所述步骤1中,所述原位地应力测试采用水压致裂法实现。 优选地,所述步骤2中,所述岩石变形试验采用刚性承压板试验方法实现,勘探平 硐内的承压面积不小于2000cm2。 优选地,所述步骤3中,采用式 计算岩体的单轴抗压强度σmass;隧洞开 挖后的洞周应力集中最大值σθmax,当初始地应力场以自重应力场为主时,计算式为σθmax= (3 -λ)σ0 m a x= (3 -λ)ρg H ,当初始地应力场以构造应力场为主时 ,计算式为 采用了以上技术方案,本发明的积极效果和优点在于: (1)本发明借助勘探平硐,在隧洞现场开展原位地应力测试和岩石力学试验,获得 的测试结果和试验数据直接反映隧洞工程实际条件,为软岩大变形锚固控制效果评价提供 准确参数。 (2)本发明根据勘探平硐的现场岩石力学试验所获得的岩体力学参数,可判定隧 洞的岩体类别,从而将软岩大变形限定在易发此类灾害的IV类和V类岩体,这样就使得锚固 控制效果评价的适用对象更具针对性。本发明分别针对IV类岩体和V类岩体的力学参数取 值范围,以及隧洞直径,划分不同的“岩体分类-隧洞直径”组合,分别确定围岩变形预测公 式中α、β、γ系数的采用值,可反映不同岩体类别和隧洞直径条件下的围岩变形水平,提高 围岩变形预测结果的针对性和准确性。 (3)本发明根据现行国家标准和行业规范,在详细梳理隧洞锚固支护类型和支护 参数的基础上,基于在现行规范建议范围内取最强支护的原则,确定了不同“岩体分类-隧 洞直径”组合条件下用于软岩大变形控制的锚固支护措施方案,概化描述了依据规范可采 6 CN 111551438 A 说 明 书 4/10 页 用的最大支护量,并且进一步建立了隧洞埋深与围岩相对变形的关系式,提出采纳现行规 范进行锚固支护的埋深适用条件,解决了现行隧洞设计规范只有最小埋深适用条件,而缺 少最大埋深适用条件的问题。 (4)现有方法将所有支护措施的加固作用等效为施加在开挖面表层的面荷载反 力,导致围岩变形预测结果无法反映锚杆通过提高围岩完整性、增强围岩刚度实现围岩变 形控制的锚固支护机理。本发明针对每种支护类型的特点,分别提出针对性的支护效应量 化方法,更加符合喷混凝土、锚杆和钢拱架各自的支护原理和加固作用。 (5)本发明所述的围岩变形预测公式,采用岩体抗压强度与隧洞开挖后洞周应力 集中最大值之比 和变形模量比 两个指标进行围岩变形预测,不仅体现了围岩 体强度不足是孕育围岩大变形灾变的内因,进而采用强度应力比为指标,而且考虑到了围 岩变形参数是决定围岩变形量值的重要指标,可使得围岩大变形预测结果更为接近实际情 况。 (6)本发明所述的FLAC3D软件,在计算正交试验设计产生的(n 1)5组样本时,开启 了大变形计算模式,该模式允许网格节点在计算过程中,根据位移值实时动态更新节点位 置,计算所得的围岩变形量值可以达到米级,即接近或超过1m,使计算结果可达到围岩大变 形水平。以这些计算结果拟合得到的围岩变形预测公式就更加符合“变形量大”这一软岩大 变形的关键属性。 附图说明 图1为本发明基于勘探平硐现场测试和试验,以及考虑支护效应围岩变形预测公 式的大埋深隧洞软岩大变形锚固控制效果评价方法的流程图。 图2为本发明确定围岩相对变形预测公式的α、β、γ系数的流程图(以IV类岩体为 例)。 图3为本发明在确定围岩预测公式的α、β、γ系数时(以“IV类围岩-洞径10~15m为 例”),所依据的(n 1)5个样本在以ε为纵轴、以 为横轴的坐标系中的分布,以及 基于幂函数的拟合曲线(n=5,θ取初值0.5)。 图4为变形模量影响系数θ与R的平方值的关系曲线。